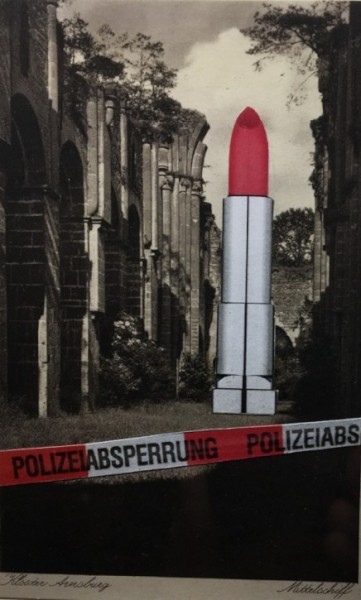

Upcycling bedeutet in Roman Geyers Kunst, dass er existierende scheinbar nutz- und sinnlos gewordene Gebrauchskunst durch Nachnutzung und Sinnentfremdung in neuwertige Kunstprodukte umarbeitet.

Er upcycled bevorzugt „alte Schinken“, die sich in ihrer ursprünglichen Form heute niemand mehr ernsthaft an die Wand hängen würde. Antiquarische Postkarten finden sich ebenso als Grundlage von Roman Geyers Arbeiten, wie große Schlafzimmerbilder, sogenannte Handtuchformate, oder Original Radierungen aus dem 18. Jahrhundert.

Geyer stellt in den Arbeiten immer einen anachronistischen Bezug zwischen gestriger Verklärung und der derzeitigen grotesken Realität her. „Alte Schinken“ werden mehr oder weniger auffällig in einen immer überzeichneten, neuen Kontext gesetzt. In den Arbeiten wird stark am Heile-Welt-Klischee gerüttelt, teils mit tiefschwarzem Humor gefüllt oder provokant karikativ garniert.

Das „Rohmaterial“ für seine Arbeiten findet er auf Flohmärkten, Dachböden oder in Archiven und im Internet. Roman Geyer über seine Arbeiten: „Ich gucke mir stundenlang tausende von Bildern an. Zunächst streife ich z.B. über Flohmärkte und nehme dann das Motiv mit, bei dem in mir spontan ein groteskes Bild dazu entsteht. Diese „Grotesken“ sind Motive des Zeitgeschehens. Und die hole ich ausschließlich aus dem Internet. Ich finde dort alles was mir einfällt. Gewisse Kriterien, wie Perspektive, Licht und Schatten spielen bei der Auswahl eine große Rolle. Diese Motive schneide ich aus ihrem ursprünglich digitalen Dasein aus, anonymisiere und analogisiere sie.

Digital nicht bearbeitet und per normalem Laserdrucker ausgeprintet, werden digitale und analoge Welt im Kunstprozess zusammengeführt. Das antiquierte Grundmotiv wird durch die Dekoration mit deutlichen Attributen des Heute mit einem komplett neuen Inhalt ausgestattet. Beide, Grundmotiv und digitale Bildbeigabe, werden aus ihrem ursprünglichen Kontext gerissen und erhalten eine völlig andere, nun gesellschafts- und zeitkritische Bedeutung. Ich sehe diese Arbeiten als moderne Ready Mades im Sinne Duchamps und als minimalistischen Neo-Dada.“